(Ce projet est aussi disponible en version PDF)

Entrée dans l’Anthropocène[2], franchissement des « limites planétaires »[3], changements climatiques, transition énergétique vers la neutralité carbone et plus largement transition écologique, transition démographique, numérisation et développement de l’intelligence artificielle, recompositions géopolitiques, crise du multilatéralisme, montée des populismes, crise de la démocratie… notre monde, nos mondes, connaissent des bouleversements profonds et accélérés. Nos sociétés sont ainsi en transition vers un futur qui apparait comme empreint de grandes incertitudes. Elles connaissent des mutations plurielles, qui sont à la fois distinctes et produisent ensemble des effets les unes sur les autres, ce qui les rend complexes.

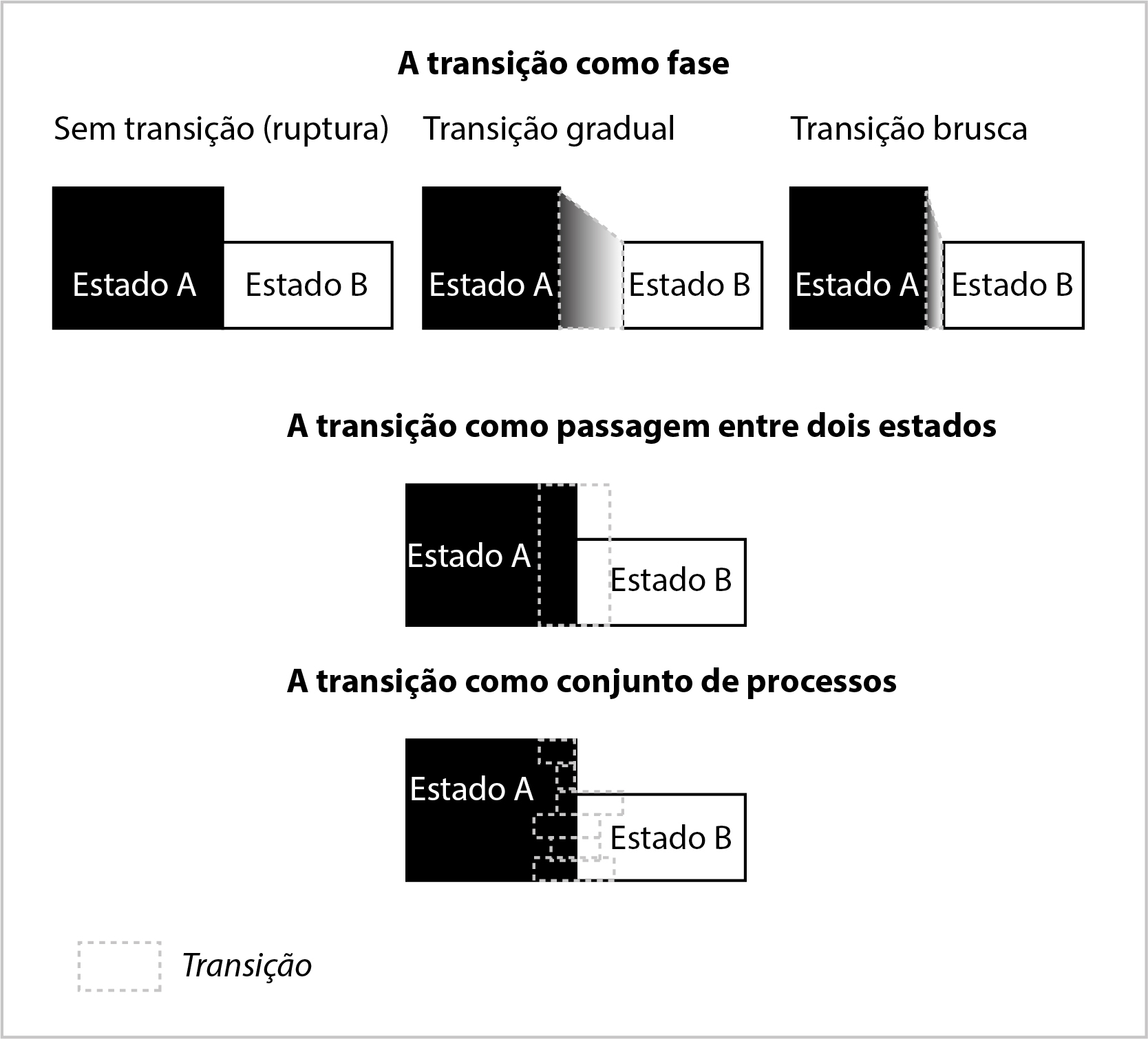

Figure 1 : représentation graphique de différentes conceptions et types de transition

La transition définit autant le processus par lequel on passe d’un état à un autre que la période de temps et les transformations que suppose ce processus. Ce concept a été mobilisé — parfois pour être déconstruit — dans le champ des études politiques (par exemple, la transition du communisme vers le libéralisme en Europe de l’Est), des questions environnementales (transition vers le développement durable), énergétiques (via le concept de « transition énergétique »), démographiques, alimentaires ou sociales (y compris pour le genre). Les processus en cours à l’échelle mondiale présentent rarement des ruptures nettes, mais plutôt des évolutions graduelles, ce qui rend leur analyse plus complexe et la différenciation entre situation initiale et situation finale plus difficile. Les transitions impliquent une certaine linéarité, mais elles rencontrent aussi des temporalités cycliques. Dans le contexte actuel de changements globaux et systémiques, les processus peuvent aussi connaitre des accélérations très brutales, marquées par le passage très rapide d’un état à un autre, par exemple suite au franchissement d’un point de bascule ou de bifurcation rendant impossible tout retour à la situation précédente[4].

Par ailleurs, certaines transitions peuvent apparaitre comme subies (tel le passage d’un état écologique à un autre pour un territoire donné qui va devenir plus sec ou désertique en raison des changements climatiques), quand d’autres seraient le résultat d’actions et politiques qui se donnent pour objectif de les impulser (telle la transition énergétique). Mais en réalité il est bien souvent difficile de distinguer entre les causalités « naturelles » et anthropiques de certaines évolutions (cas par exemple des changements climatiques). De même, il serait illusoire de croire que ces transitions multiples et complexes peuvent être entièrement « maitrisées ». On peut, malgré tout, faire l’hypothèse qu’il est possible de les orienter ou faciliter, de les rendre moins brutales et d’en atténuer les conséquences négatives.

De fait, ce concept de transition, outre qu’il est devenu le nouvel horizon des politiques publiques, offre un prisme pertinent pour interroger un certain nombre de transformations du monde contemporain, qui sont autant d’objets de recherche passionnants pour les sciences humaines et sociales. D’un côté, à la différence des théories basées sur la notion de point de bascule, la transition implique d’identifier des états intermédiaires entre deux situations, et de questionner les (ir)réversibilités liées à chacun. Par-delà certaines linéarités ou temporalités cycliques, le concept permet de mettre en évidence des allers et retours, des avancées, des reculs et des reprises. D’un autre côté, identifier des transitions permet de se poser des questions apparemment triviales, mais au fond révélatrices : où commencent-elles i.e. quel est l’état initial ? Quelle est sa stabilité ? Comment l’état initial est-il modifié, à quel rythme ? Tous les aspects voient-ils leur transition se produire au même rythme ? Comment interagissent-ils ? Comment orienter ou rendre moins brutales ces transitions ?

Ainsi, les mondes contemporains sont-ils en transitions à très nombreux égards, et le Brésil, qui s’est installé au cours des dernières décennies au cœur de la géopolitique mondiale, est de ce point de vue aux avant-postes des transitions plurielles qui affectent les mondes contemporains. Le changement climatique pourra être plus ou moins freiné par des actions sur les émissions de gaz à effet de serre, mais il ne sera pas arrêté brusquement. Il faudra donc affronter une transition vers un nouveau climat, dont les enjeux sont particulièrement importants localement, notamment en termes d’évolution des biomes. Le contexte politique et social se modifie aussi progressivement, la transition démographique rapide que connaît la population brésilienne depuis trente ans (le Brésil a déjà 20 % de sa population de plus de 60 ans et en 2030 ce segment sera plus nombreux que les moins de 15 ans) étant un des exemples de ces transformations. Aborder ces changements sous l’angle des transitions permet de proposer de nouveaux éclairages et d’innover sur le plan théorique dans chaque discipline des sciences sociales, qui, chacune, mobilise le concept de manière différente. Cet angle des transitions apparait suffisamment fédérateur, tout en permettant de développer un véritable projet de recherche pour l’IRL. C’est donc à proposer et soutenir cette nouvelle approche que se consacrera ce nouveau laboratoire international en sciences humaines et sociales Mondes en transition du CNRS et de l’Université de São Paulo. Mondes en transition se veut un point d’observation privilégié des mutations en cours qu’il s’agit de décrire, analyser, comprendre pour mieux éclairer les choix politiques et plus largement les décisions des acteurs publics comme privés. Il ambitionne de faire des relations franco-brésiliennes un catalyseur des dynamiques académiques et sociales qui travaillent à penser les transitions des mondes contemporains (écologique, culturelle, sociale, politique, citoyenne…).

Forte de collaborations aussi anciennes que solides et vivantes, la coopération franco-brésilienne en sciences humaines et sociales pourra ainsi s’engager sur de nouvelles bases, favorisant les travaux de terrain des chercheurs français au Brésil, des chercheurs brésiliens en France, ainsi que des analyses comparatives. Une partie des recherches conduites au sein de Mondes en transition aura le Brésil ou la relation Brésil/France (au besoin resituée dans un contexte plus large) comme objet. La collaboration entre des équipes mixtes CNRS-USP créera aussi des synergies et complémentarités, qui permettront d’avancer dans à des niveaux plus théoriques, sans nécessairement avoir uniquement le Brésil ou la relation France/Brésil comme objet.

Promouvant le décloisonnement disciplinaire et l’interdisciplinarité, il favorisera la mise en réseau de collègues des différentes disciplines des SHS des deux pays autour d’un agenda scientifique partagé. Il permettra de renforcer les collaborations et échanges (projets communs, séminaires et colloques, co-publications, mais aussi invitations croisées pour des cours et séminaire) et favorisera la jeune recherche (accueil de doctorants et post-doc pour des séjours de plus ou moins longue durée, co-tutelle et co-encadrement, association aux projets et opérations de recherche). Ce réseau pourra s’appuyer sur les instruments de financement français et brésiliens (ANR, FAPESP, chaires de l’État de São Paulo, CAPES, etc.), mais aussi sur les instruments européens (bourses Marie Curie, appels ERC, Horizon 2020).

Mondes en transition se donne également pour objectif de faire germer des formes renouvelées de relations sciences-société, et de transfert et valorisation des recherches scientifiques, ainsi que de conférer une plus grande visibilité aux travaux des SHS (expositions, humanités digitales, etc.), en lien avec une politique partagée par l’USP et le CNRS de soutien à la science ouverte.

L’analyse des mondes en transitions s’effectuera dans le cadre de cinq axes structurants :

Des projets naitront immanquablement au carrefour de plusieurs axes. De même, des projets transversaux seront conduits, notamment avec une dimension méthodologique (par exemple sur la divergence entre les données disponibles en France et au Brésil, et plus largement sur le comparatisme). Par ailleurs, une grande partie des recherches conduites dans l’IRL alimentera les débats épistémologiques impliqués par le travail en SHS sur les pays et populations colonisateurs et colonisés et leurs héritages contemporains.

[1] Ce projet est le fruit d’une élaboration collective réalisée en 2023-2024, et il a servi de base dans le dossier de création de l’IRL.

[2] L’Anthropocène serait une nouvelle ère géologique succédant à celle de l’Holocène, caractérisée par l’empreinte de l’homme, devenu une force géologique dont les impacts seraient le principal marqueur de cette nouvelle ère. C. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’évènement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 2013, 320 p. ; Catherine Larrère, L’anthropocène : une époque pour les transitions ?, Presses Universitaires du Septentrion, Entretien avec Philippe Sabot, 2022, 70 p.

[3] J. Rockström, W. Steffen, K. Noone et al., “A safe operating space for humanity” (2009) Nature, 2009, vol. 461, pp. 472–475; J. Rockström et al., “Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity”, Ecology and Society (2009) 14(2), p. 32.

[4] T. M. Lenton et al., “Climate tipping points — too risky to bet against,” (2019) Nature, pp. 592-595.